近期,广东佛山出现一起输入引起的基孔肯雅热疫情,引发社会广泛关注。为加强防控与救治能力,7月22日,广州市卫生健康委员会举办基孔肯雅热临床救治培训,进一步提升医疗系统应对水平。

什么是基孔肯雅热?感染后有哪些症状?感染或疑似感染的市民该如何就医?普通市民怎样科学防范?带着这些公众关切的问题,笔者专访了广州市第一人民医院南沙医院感染科主任医师蔡乐斌,为大家带来权威解读。

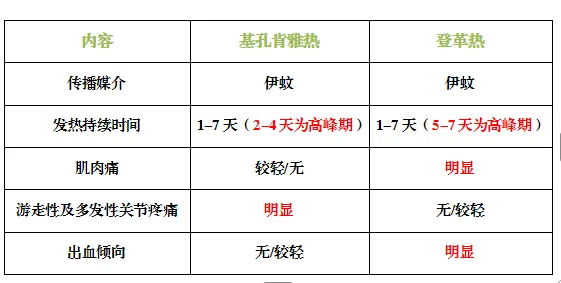

病毒特性:与登革热同源传播,症状有差异

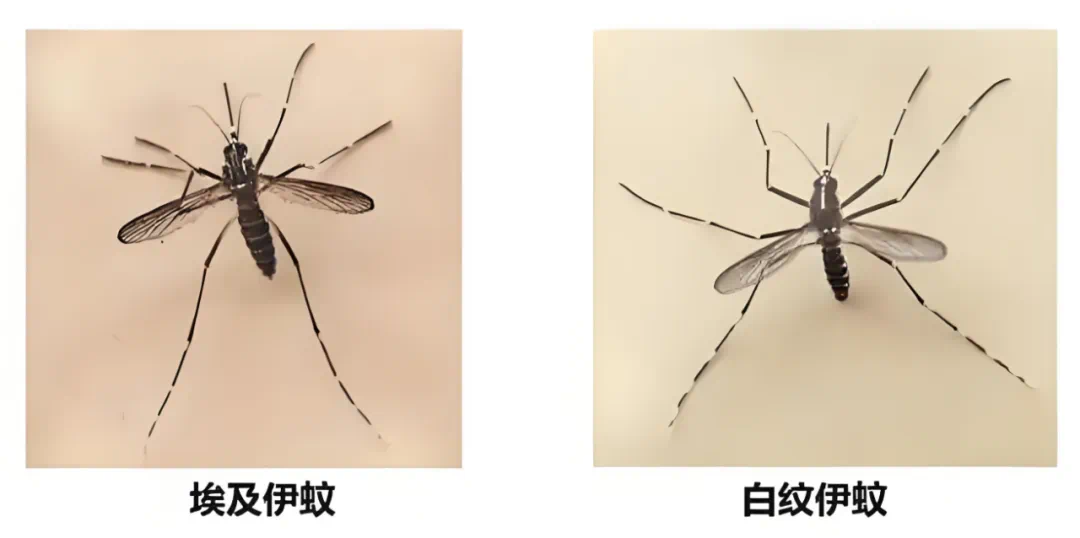

蔡乐斌介绍,基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起、经伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播的急性蚊媒传染病,临床以发热、关节剧痛和皮疹为核心特征。“不少人对这种疾病感到陌生,但它与大家较熟悉的登革热传播途径相同,均通过‘花斑蚊’叮咬传播,且临床症状有相似之处。”

不过两者存在一定区别:基孔肯雅热潜伏期较短,一般为1-12天(多为3-7天),患者会突发39℃以上高热,伴寒战、肌肉痛、弥散性后背痛、头痛及恶心呕吐等症状;超半数病例在躯干、四肢伸侧、手掌足底出现红色斑丘疹或紫癜,部分伴瘙痒,数天后消退可能留脱屑。

同时,感染的患者其关节疼痛及手腕、踝趾等小关节及膝肩等大关节腕关节受压剧痛是典型特征,疼痛通常1-3周缓解,部分可持续数月。而登革热发热期相对较长,可能引发出血甚至休克,基孔肯雅热则极少出现这类重症。

易感人群:输入性病例引发,流行区旅居者需警惕

“目前全球已有110多个国家发现基孔肯雅病毒,主要流行于美洲、亚洲和非洲。”蔡乐斌强调,该病由输入性病例引发,人群普遍易感,无论年龄、性别、职业,只要近期有流行地区旅居史且被蚊虫叮咬过,都需要警惕。

若市民怀疑自己感染了基孔肯雅热,应如何正确处理?蔡乐斌透露,若出现发热、关节痛、皮疹等症状,尤其近期有流行区旅居史或蚊虫叮咬史,需立即前往正规医疗机构就诊。就医途中应避免去人群密集、蚊虫多的地方,尽量穿长袖长裤减少暴露,降低病毒传播风险,并建议疑似感染时及时做基孔肯雅病毒核酸检测以明确诊断。

蔡乐斌提醒,在日常防护中,建议市民做好“三清”,切断蚊虫传播链。一是要清积水,翻盆倒罐清除闲置积水,室内水生植物3-5天换一次水,储水容器注意加盖,从源头减少蚊虫孳生;二是要加强个人防护,外出时穿浅色长衣长裤,尽量少在树荫草丛等蚊虫较多的地方逗留,降低被叮咬的风险;三是要积极动手灭蚊虫,备好蚊香、电蚊拍、防蚊喷雾等用品,及时清理卫生死角。

防控举措:南沙织密防控网,多机构联动保安全

针对近期疫情,广州市第一人民医院南沙医院已开展多轮医务人员专项培训,要求门急诊强化预检分诊,临床医生提高诊断意识,密切关注流行地区信息,对疑似病例及时检测,做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗。

南沙区卫生健康局相关负责人表示,日前,南沙区卫生健康局组织南沙区各医疗机构相关医务人员参加省、市登革热和基孔肯雅热临床救治培训;南沙区疾控中心也组织南沙区内医疗机构举办疫情防控培训班,开展疫情应急演练,提升各镇街疾控中心疫情处置能力。同时,南沙区各医疗机构在院内也同步组织开展二级培训,提高门急诊相关医务工作人员对病例发现的敏感性。

此外,南沙区各医疗机构对就诊患者实施“逢疑必检”原则,开展登革热和基孔肯雅热接诊及筛查工作。南沙区人民医院、南沙区妇幼保健院、南沙区中医医院等南沙区内二级及以上医疗机构为南沙区定点收治医院。

撰文:梁诗婷

通讯员 陈俊畅

(图片来源自通讯员)

中金汇融-中金汇融官网-正规网上股票配资平台-炒股配资评测网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:正规的实盘股票配资平台为被困人员穿戴激流救生衣

- 下一篇:没有了